Es spricht Herr Doszkozil zu einer Zeitung. Er sagt, seine Partei, die sozialdemokratische, mit der, so will es ein Lied, die neue Zeit ziehe, diese Partei dürfe sich nicht auf einen grünen Fundikurs begeben und dem Klimawandel und seinen Folgen zu viel Raum einräumen. Denn die Frage unserer Zeit, meint Hans Peter Doskozil, das sei die Frage der Migration.

Vier Seiten widmet seine Partei dem Klimawandel in ihrem neuen Parteiprogramm. Drei der Migration – an denen hat Herr Doskozil mitgearbeitet. Viel ist ihm wohl nicht eingefallen. Aber das ist polemisch.

Statt dessen ein Blick auf Fakten:

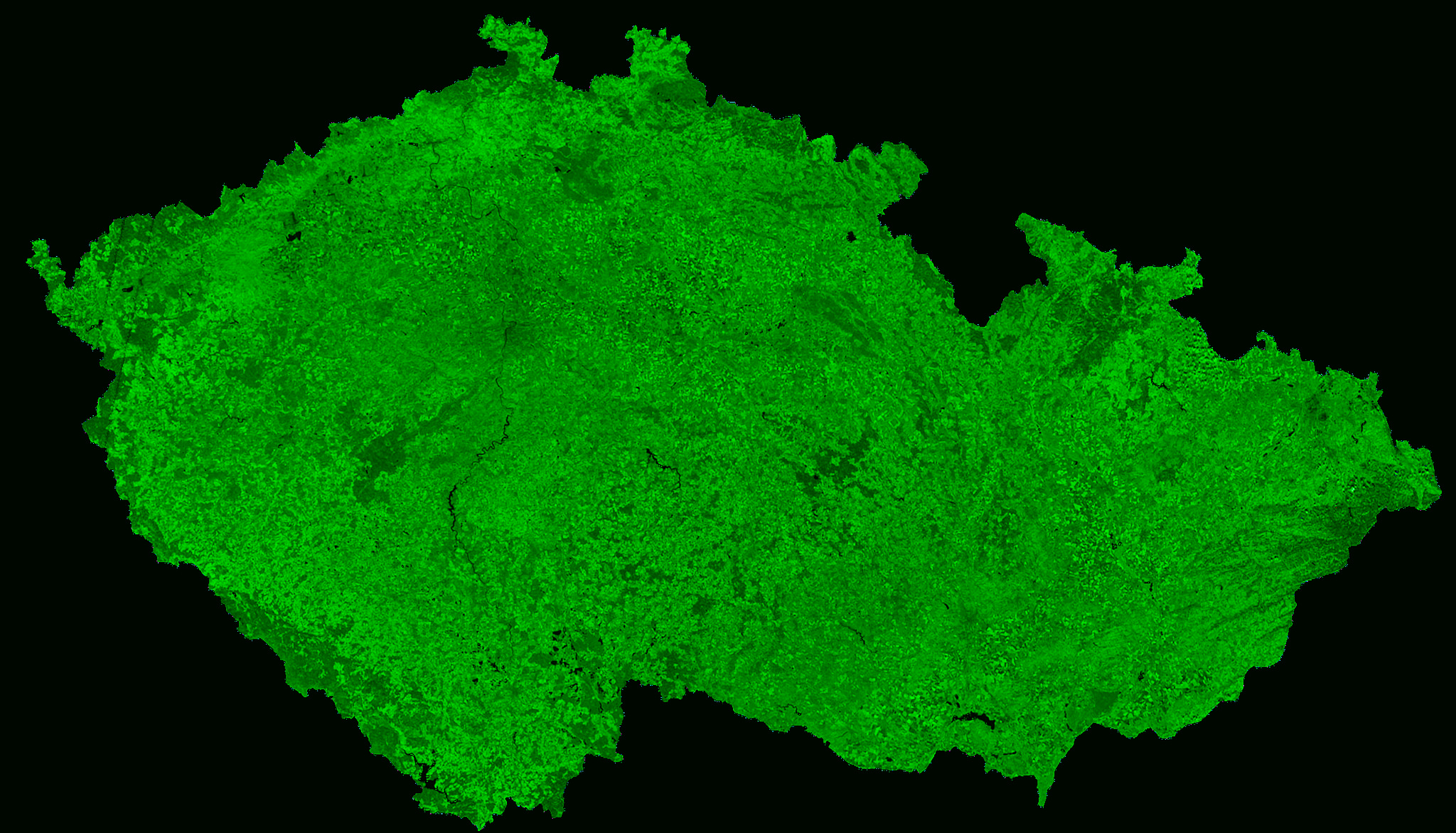

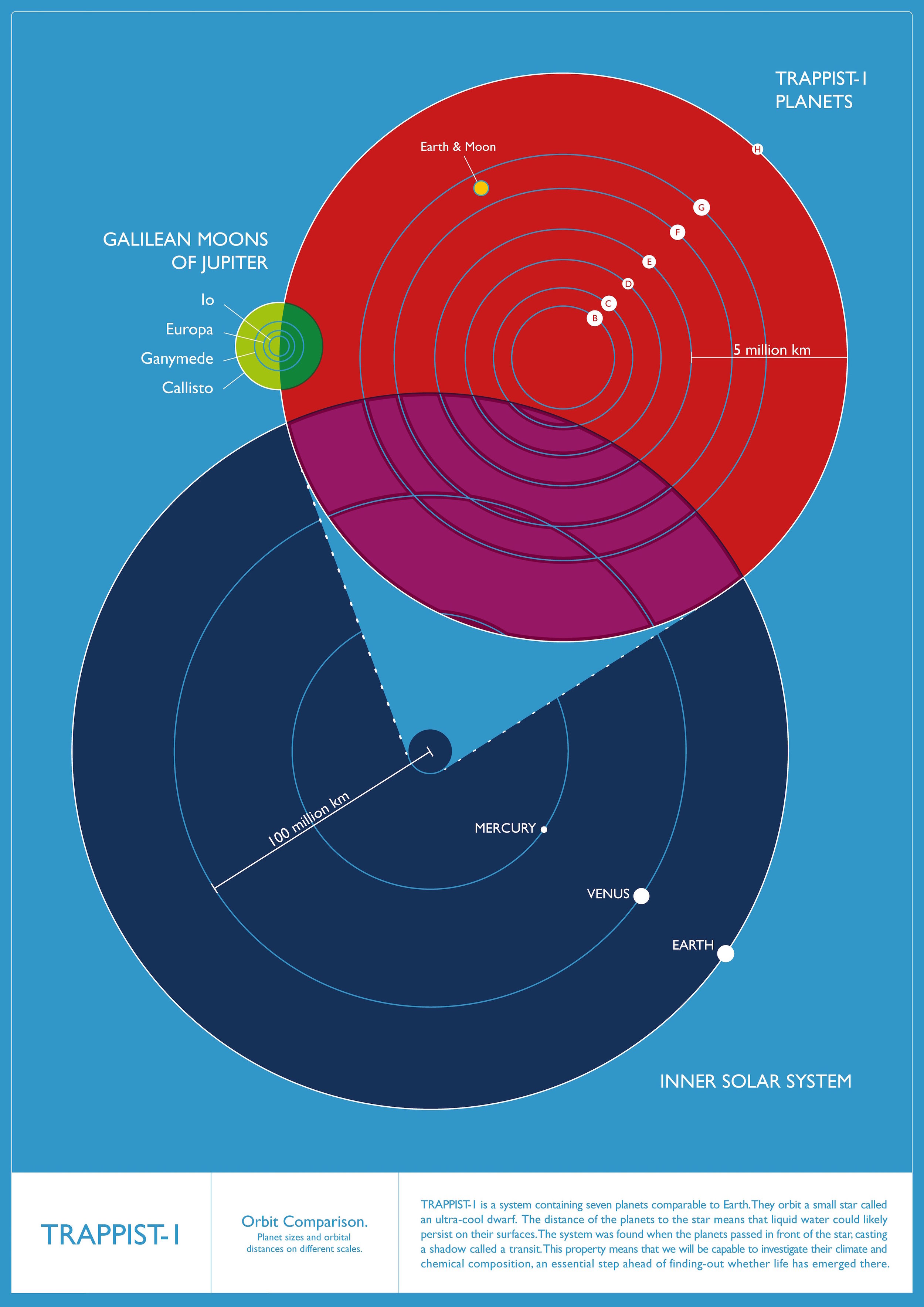

Die Menschheit sieht sich gegenwärtig drei großen Themen gegenüber, die, jedes für sich genommen, ein neues Zeitalter einläuten könnten. Die, in der Parallelität ihres Auftretens und Wirksamwerdens, tatsächlich ein neues Zeitalter einläuten. Klimawandel, Digitalisierung und Gentechnik stellen im Grunde genommen alles in Frage, was wir, was die Menschheit bisher als sicher und gegeben genommen hat.

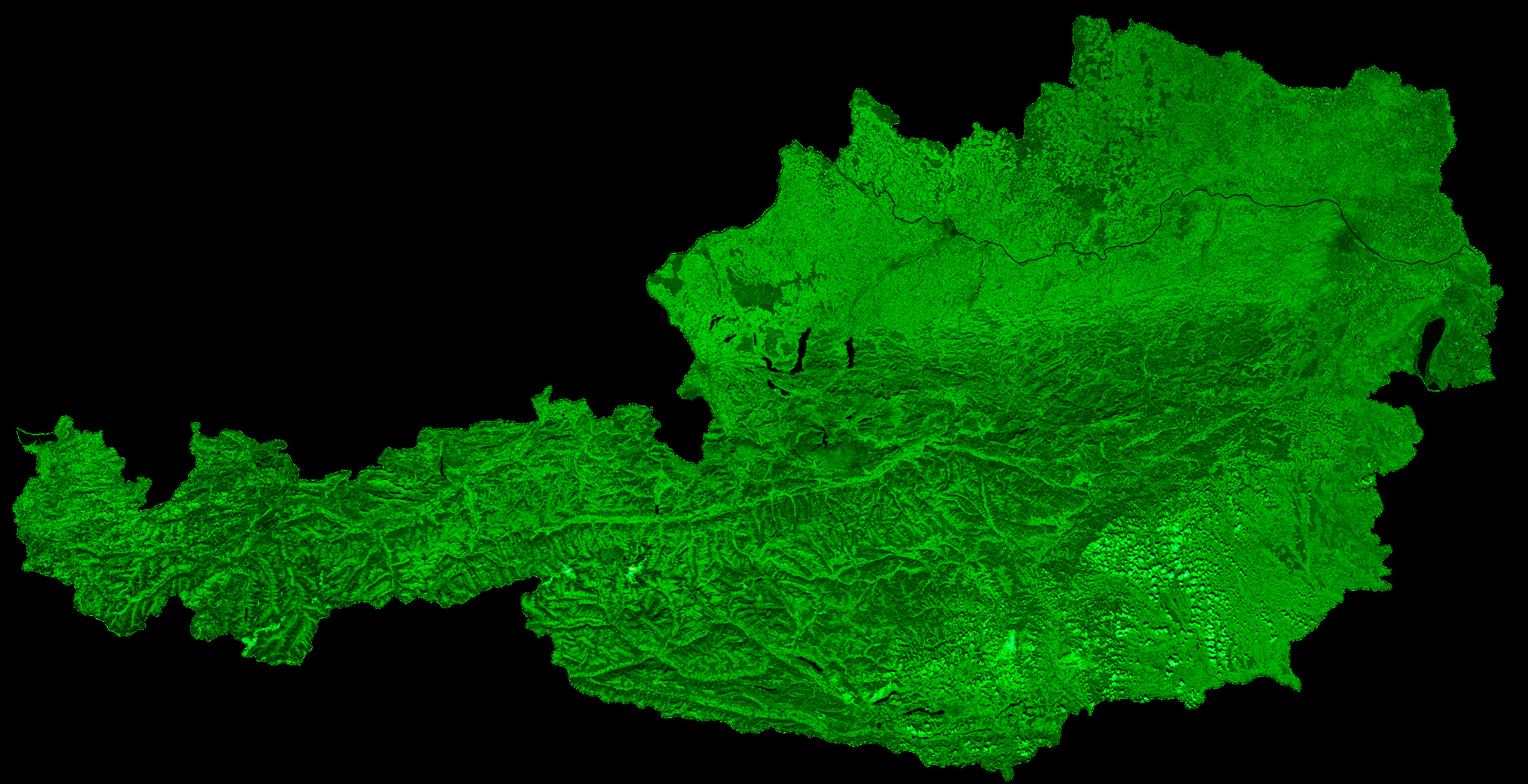

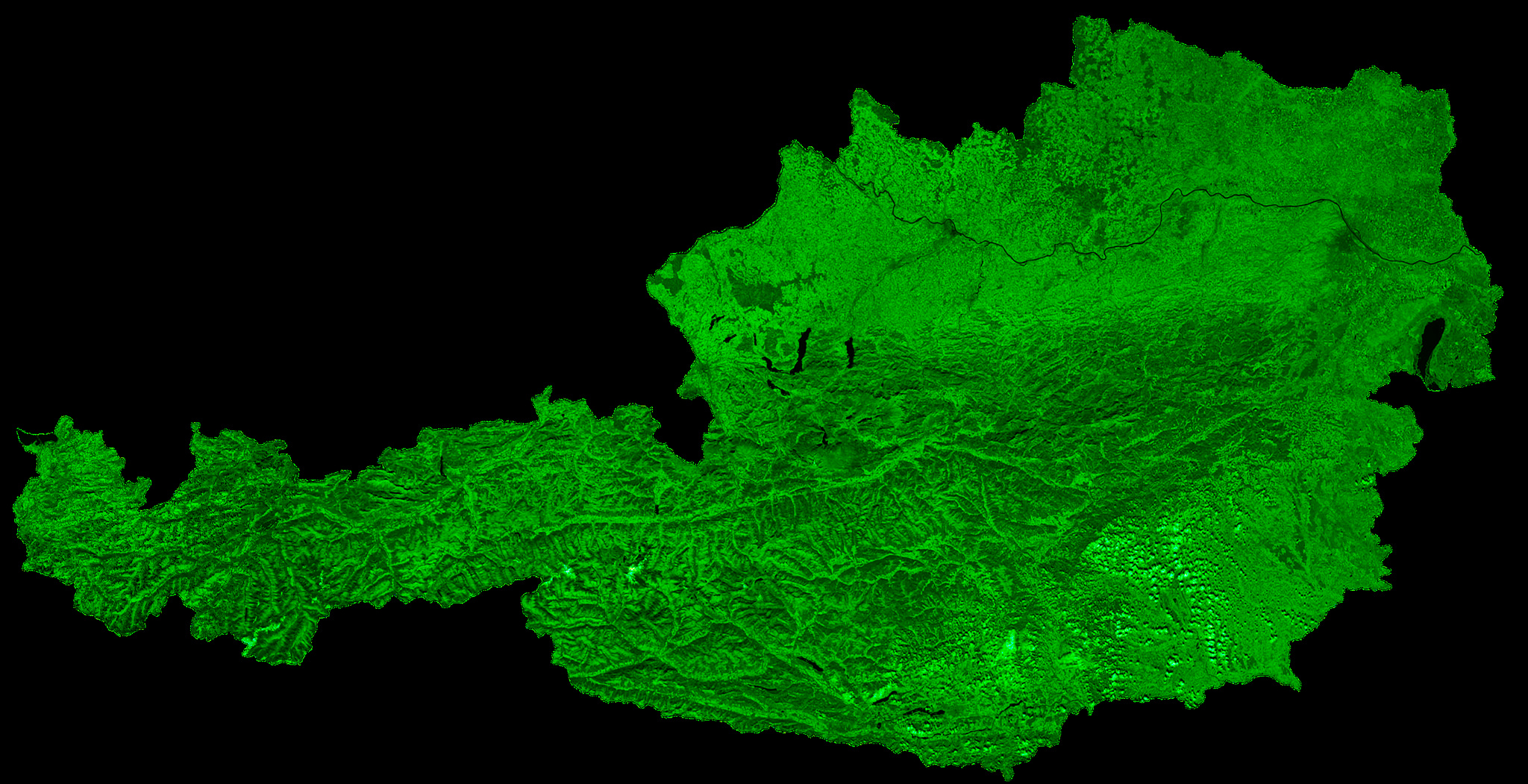

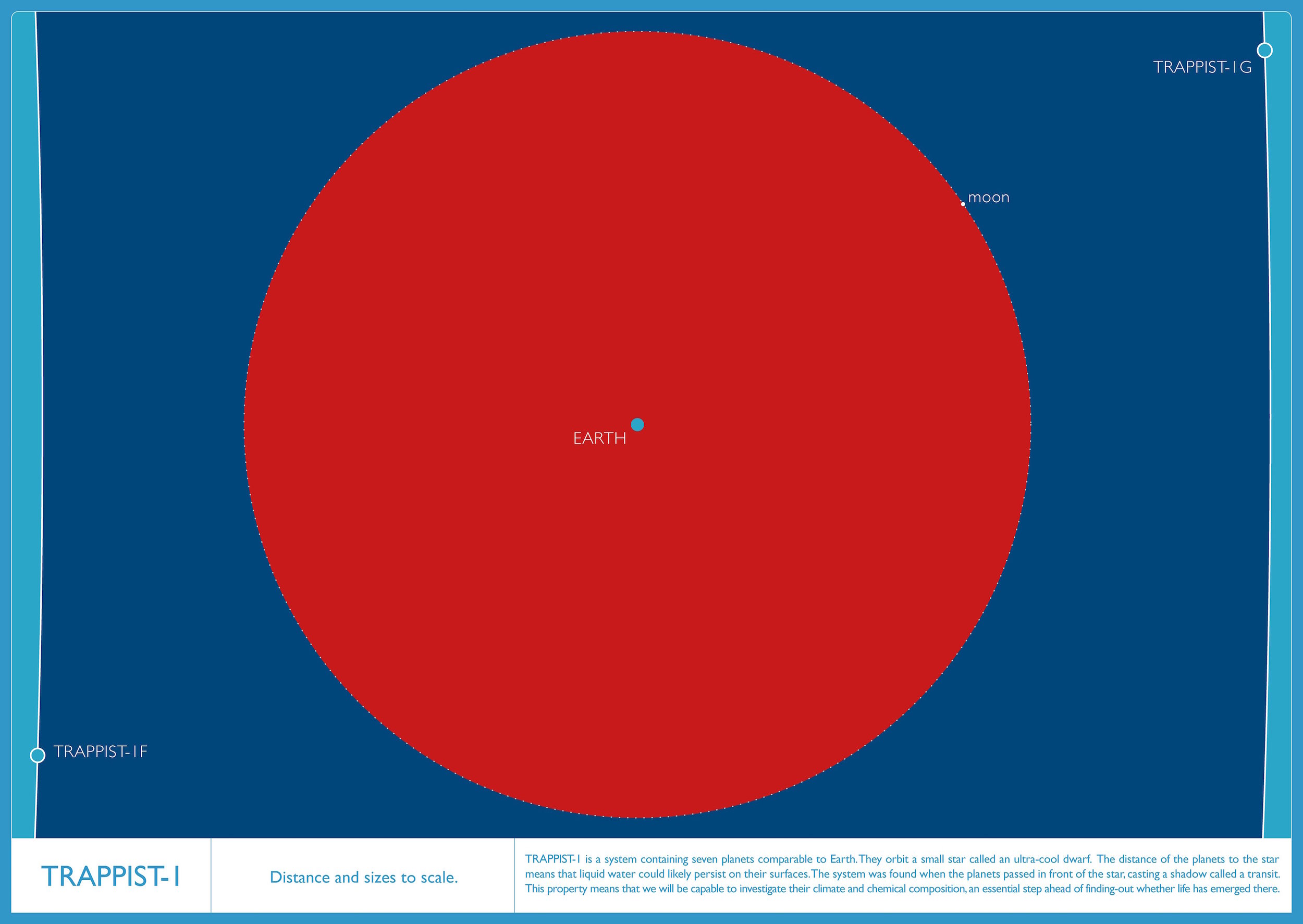

Der Klimawandel findet statt. Dass er zu einem Gutteil durch den Menschen und seine Industrien, seinen Lebenswandel mitgetragen wird, das steht außer Frage. Ihn zu stoppen, das gelingt nicht mehr. Was noch getan werden kann, ist ihn einzuhegen. Resilienz zu entwickeln.

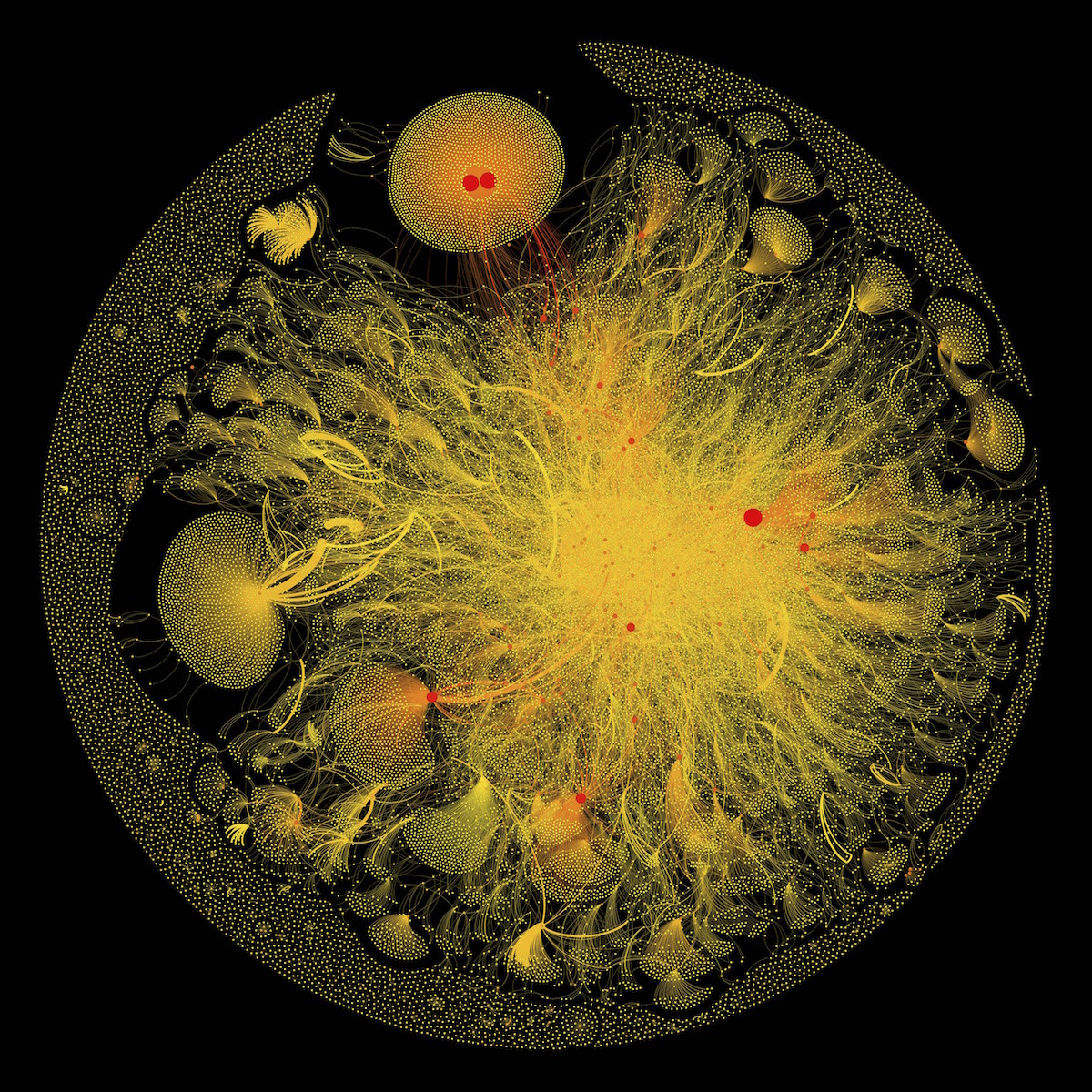

Die Digitalisierung ist mehr als nur Industrie 4.0, Alexa, Siri und autonome Fahrzeuge. Sie kann das Wissen und Zusammenwirken der Menschen auf diesem Globus grundlegend verändern. Sie kann freilich auch im Gegenteil das selbstständige Denken minimieren.

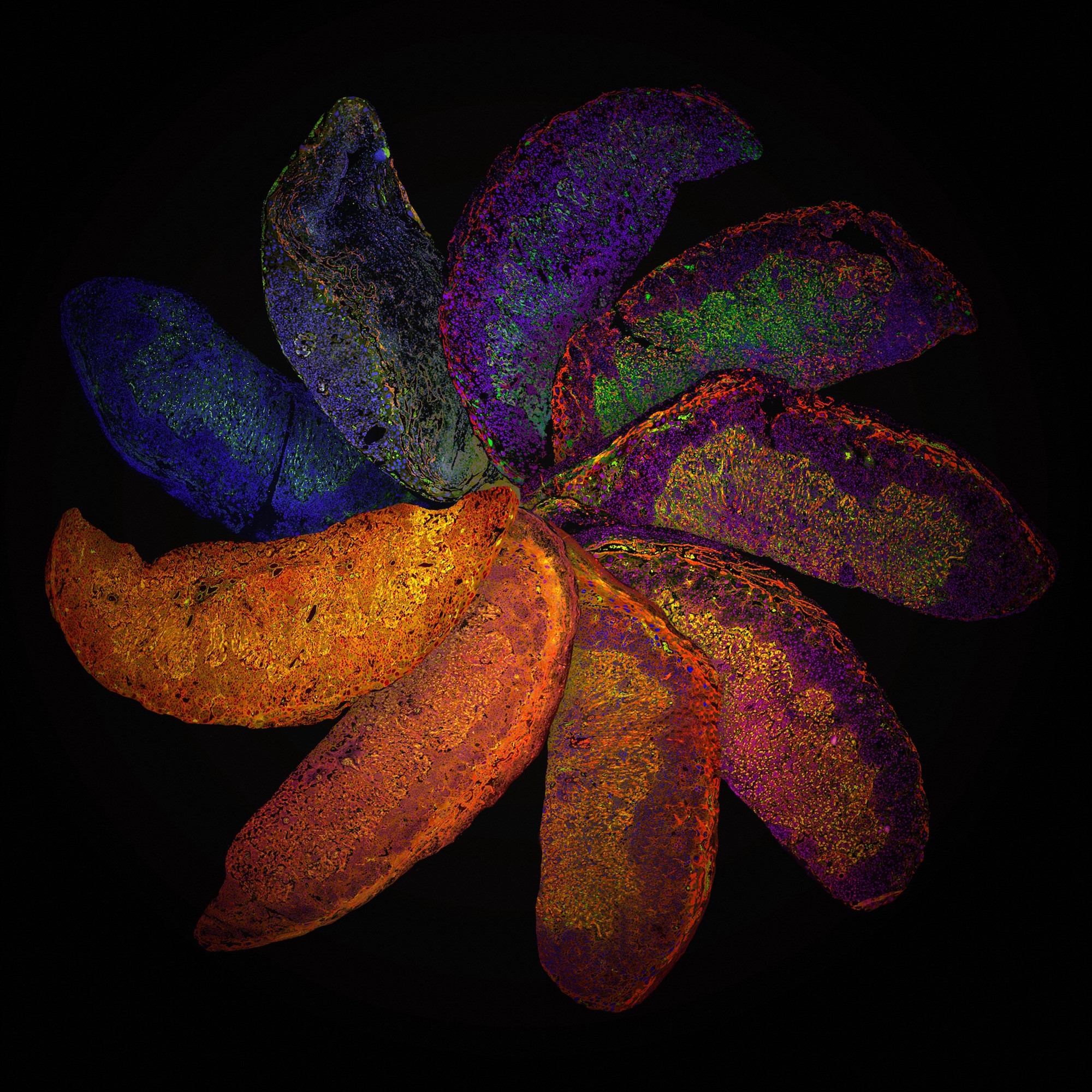

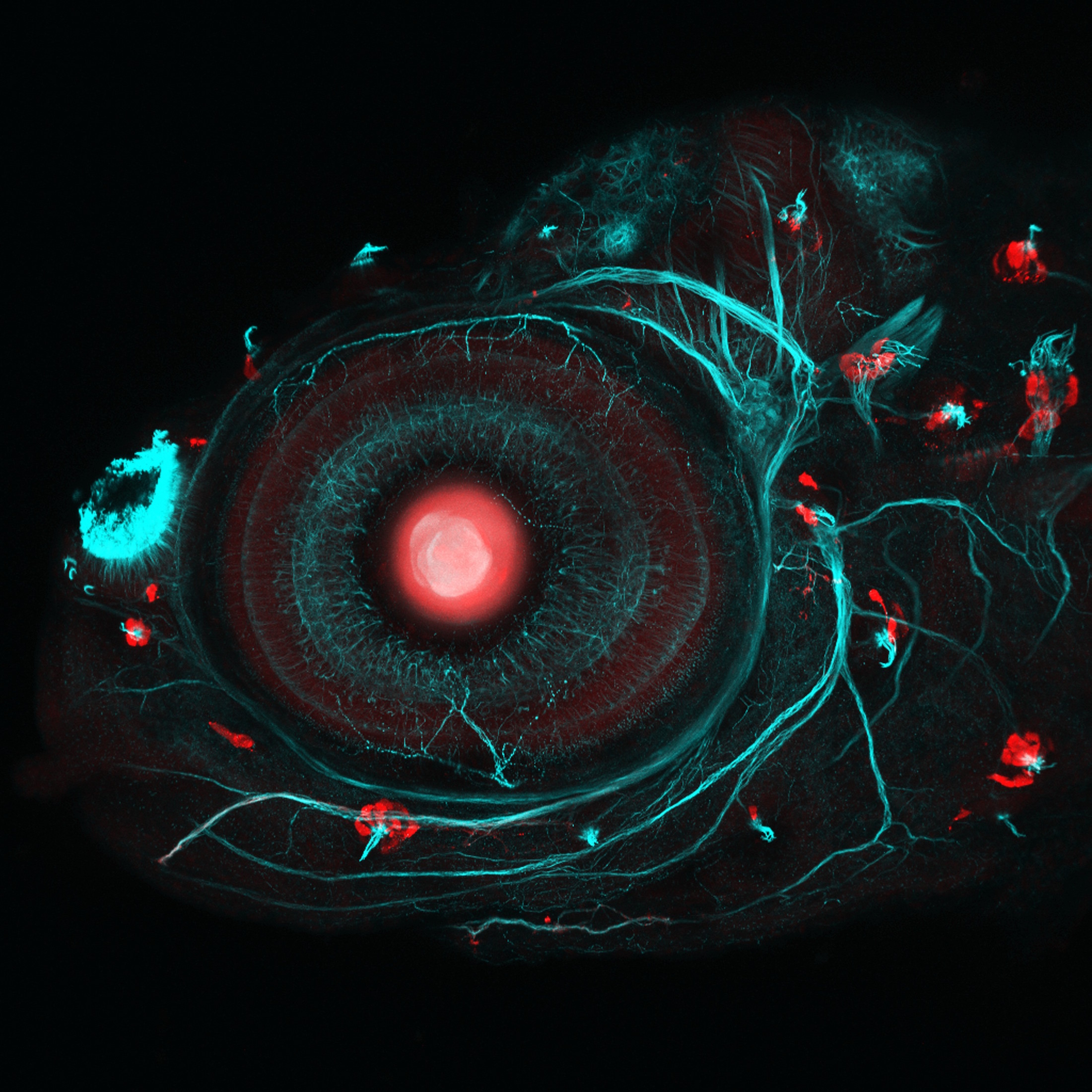

Und die Gentechnik schließlich ermöglicht uns nicht nur neue Therapien und präzisere Züchtungen, sie verschafft uns einen radikal neuen Blick auf uns als Menschen.

Das ist nichts Neues. Das ist schon bekannt.

Es liegt vor uns allen ein unermesslich großer Raum der Möglichkeiten. Und was noch besser ist, wir verfügen über das Wissen, die Techniken und Technologien, über Mittel und Wege, die Möglichkeiten zu nutzen. Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit waren uns so viele, so gute und so wirksame Instrumente gegeben, unsere Zukunft maßgeblich zu gestalten, wie heute.

Freilich, es wird eine andere Welt sein als jene, in der wir derzeit leben, als jene, an die wir uns erinnern (oder zu erinnern vermeinen).

Mehr noch, ein neues Kapitel aufzuschlagen, erfordert Mut.

Noch mehr Mut, wenn diese Möglichkeiten wohl erahnt und wahrgenommen, indes auf breiter Front ignoriert werden. Als sie die bestehende Ordnung der Dinge in Frage stellen.

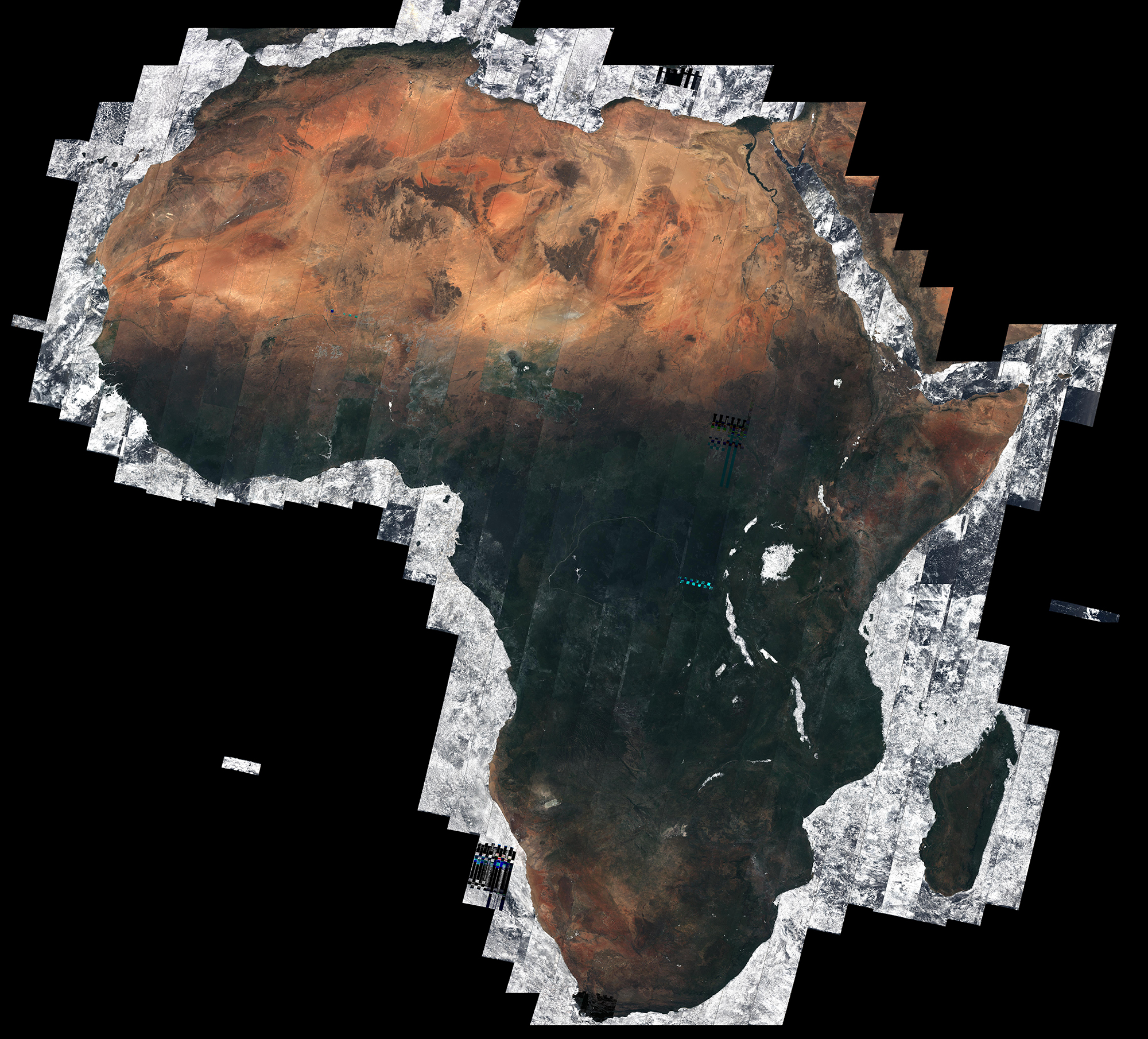

Die bestehende Ordnung der Dinge wird auch durch die Migration in Frage gestellt. Sie ist ein Faktum. Sie findet statt. Sie wird immer und immer wieder Wege finden, die Zäune, Gräben, Mauern und Barrieren zu überwinden, die gegen sie in die Landschaften und in die Köpfe der Menschen gesetzt werden.

Die Migration und ihre höchst emotionale Wahrnehmung, sie lenken ab, von den drei wirklich großen Themen. Sie stellt sie gleichsam in den Schatten, wo sie vermeintlich noch ein wenig länger ignoriert werden können. Jeder Migrant, jede Migrantin ist sichtbar, hat ein Gesicht, ist identifizierbar. Ganz im Gegensatz zu Klimawandel, Digitalisierung und genetischer Modifikation. Diese drei verbleiben immer noch – all ihrer Allgegenwart zum Trotz – gesichtslos.

Nicht die Migranten. Sie sind greifbar. Sie werden solcherart einfach und schnell und weil es unserem kurzem Denken entgegenkommt zu Sündenböcken. Verknüpft mit dem (unausgesprochenen) Versprechen, wären sie gebannt, würde alles wieder so wie es einmal gewesen war.

Damit lässt sich Politik machen. Damit wird Politik gemacht. In Washington DC ebenso wie in Großbritannien, in Rom wie im Berliner Bundestag, in Österreich wie in Eisenstadt. Was Wahlerfolge betrifft, erfolgreich. Kurzfristig.

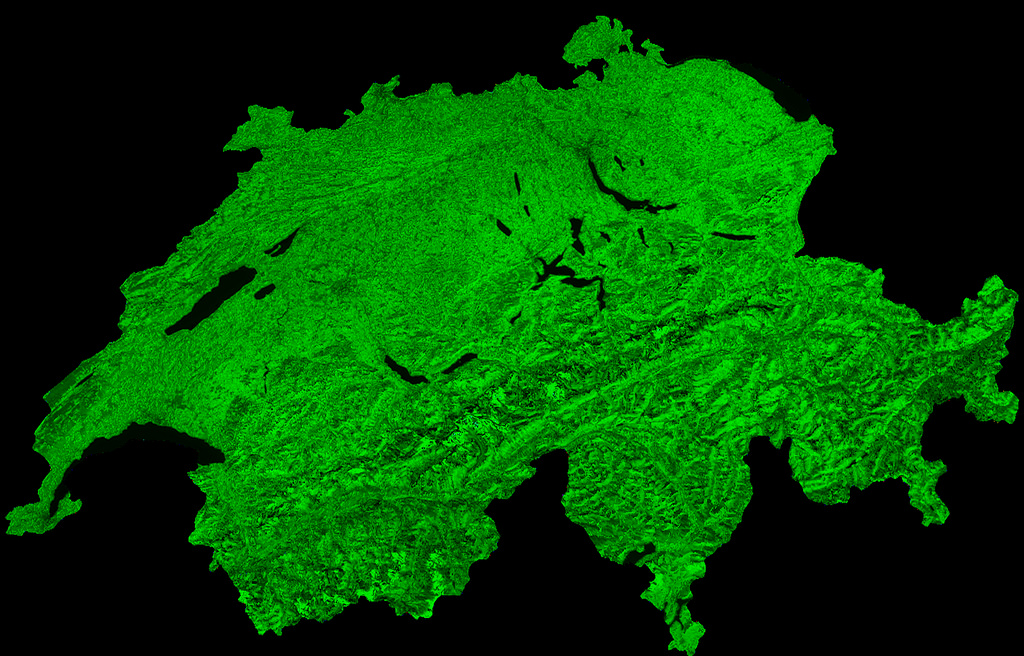

Es spricht Herr Kabat zu einer Zeitung. Und Pavel Kabat, Klimaexperte und bis 1. September noch Generaldirektor des Instituts für Angewandte Systemanalyse (IIASA), hat in der „Wiener Zeitung“ in Belangen des Klimawandels eine gute Botschaft zu verkünden: „Aber sicher ist es noch nicht zu spät. Und es gibt ein ungeheures Potential für Innovationen. Wir haben die Gelegenheit, etwas wie 1850 in Manchester zu wiederholen und eine neue Industrierevolution zu starten hin zur CO2-freien Produktion. Wir müssen uns nur von den Bedrohungsszenarien abwenden und uns Boom-Szenarien zuwenden: Der Klimawandel ist ein tolles Geschäft, wir könnten reich werden. Die Lösungen gibt es schon.“

Kabat und das IIASA weisen seit Jahren auf alle diese Möglichkeiten hin. Sie liefern der Politik eine neue, eine große, eine durchaus optimistische Erzählung. Wenn die Politik sie denn nur aufgriffe.

Es mag sein, dass konservative Parteien mit einer so ganz und gar anderen Zukunft ihre Probleme haben; es ist sicher so, dass Parteien, deren Sinn und Zweck vor allem darin besteht, die Emotionen des „Wir gegen sie“ zu schüren, sich ihr Geschäft davon nicht stören lassen wollen. Wenn freilich Sozialdemokraten und Liberalen, denen an sich mehr Zukunftszugewandtheit zugeschrieben wird, Kabats Optimismus in Belangen Klimawandel, oder jenen eines Giulio Superti-Furga vom CeMM in Sachen Genetik, oder die grandiosen Szenarien eines Jeffrey Schnapp vom metLAB at Harvard in Belangen der Digital Humanities nicht nur nicht geläufig sind, sondern sie als unwesentlich angesichts der Migration abtun, dann schaffen sie sich ab.

Wesentlich ist nicht notwendigerweise die momentan herrschende Schlagzeile, wesentlich ist es, Themen zu erkennen, sie zu besetzen und zu argumentieren. Zumal, wenn sie so grundlegende Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, wie eben dieser Dreiklang. Das ist der Wettstreit der Ideen und Visionen.

Herr Doskozil freilich hat eine Wahl vor sich, im Burgenland. Da will er nicht stören. Er will sich nur ein wenig profilieren. Die neue Zeit, mit ihm zieht sie nicht. So nicht. (fksk)